ご無沙汰しております。

早くも本日大晦日、2025年最終日となりました。

制作や展示会、家のこと等諸々、バタバタでこの2か月を過ごしておりました。

まずは制作の方から

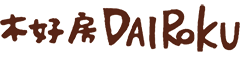

山桜のお箸作りました。プラス箸置きも。

子ども用、大人用、拭き漆仕上げ、ウレタン仕上げでこれから展開していきます。

三角一輪をクリスマスに間に合うように

アメリカはロサンゼルスの『TOIRO』 さんへ発送いたしました。

昨年に比べて米国宛はなかなかスムーズに発送出来ず、、二転三転、此処にきて世界情勢の現実を知るという、、

それでも何とか到着!ギフトシーズン間に合って良かったです!

この度も誠にありがとうございました!

三角ハイスツール(奥)と三角スツール(手前)

栓(セン)を使用。木の本来のナチュラルカラーでのご注文でした。

ナチュラルでのご注文は色合いや木目等をかなり厳選するので、お承りするのがかなり難しいのが現状です。

今回はタイミングよく材が見つかったので制作することが出来ました。

3D的に浮き上がる木目、本当に美しいですがその分、目が入り組んでいたり固かったり、削るのが難しい。

こんなにナチュラルカラーの三角スツールが揃うのは今後無いだろうと思います。

長野県と山口県のお客様へ発送しました。

そして

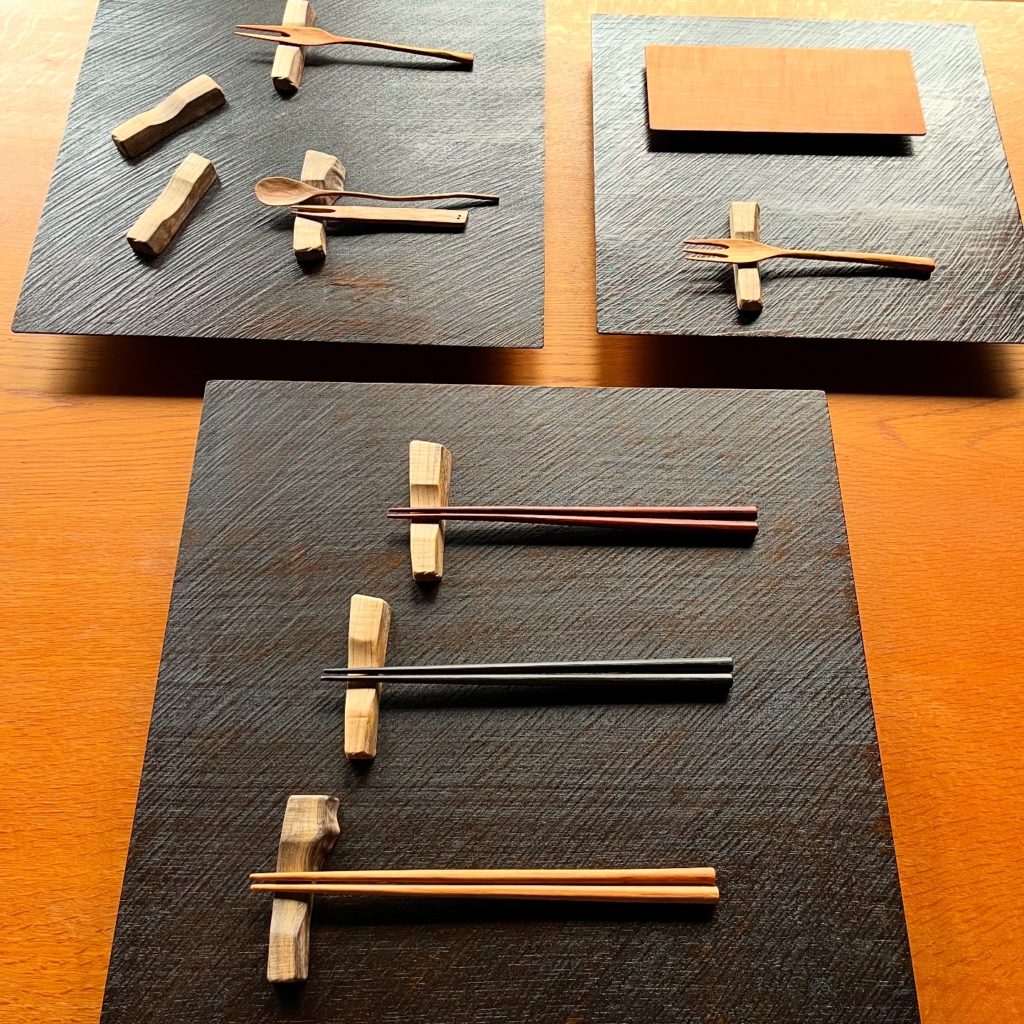

オニグルミの子ども椅子

お孫さんへの贈り物としてご注文いただきました。

座面裏には名前と生年月日を掘り込んでいます。

年内ギリギリになりましたが、こちらも山口県のお客様へ発送しました。

ご注文、誠にありがとうございました!!

12月に入り、木工旋盤 轆轤の講習が始まりました。

師匠のいる隣町の大鰐に春先まで通います。

今シーズンで習い始めて3年目という節目になるので、来年には皆さんにもしっかりとお披露目出来たらなと思っています。

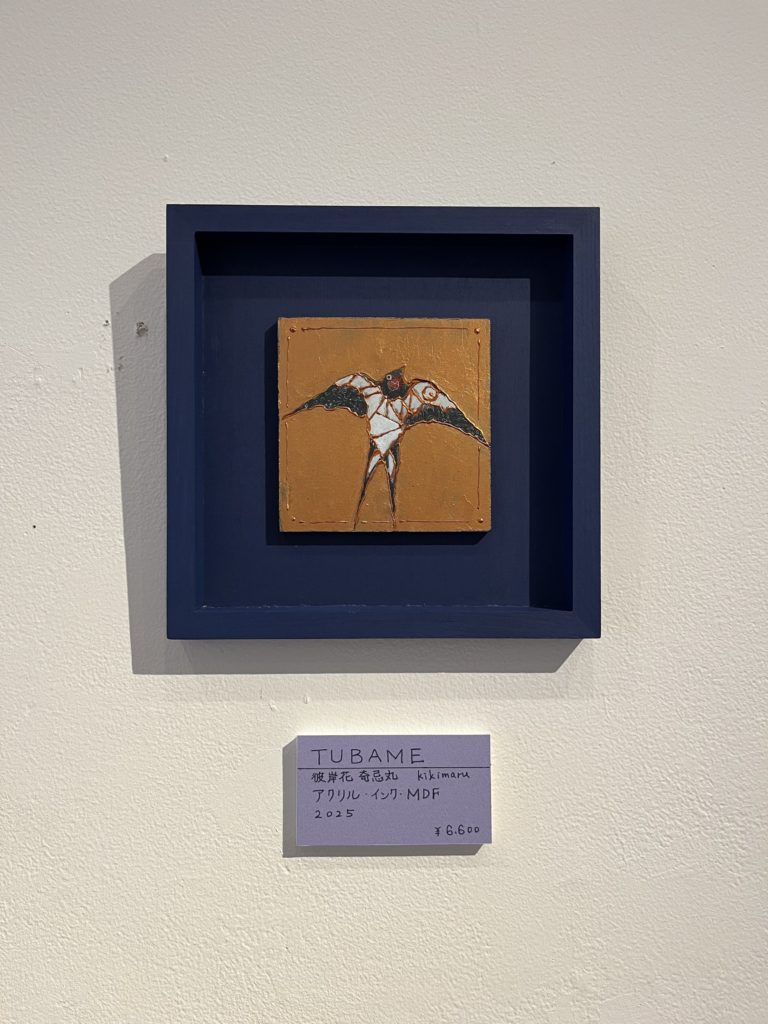

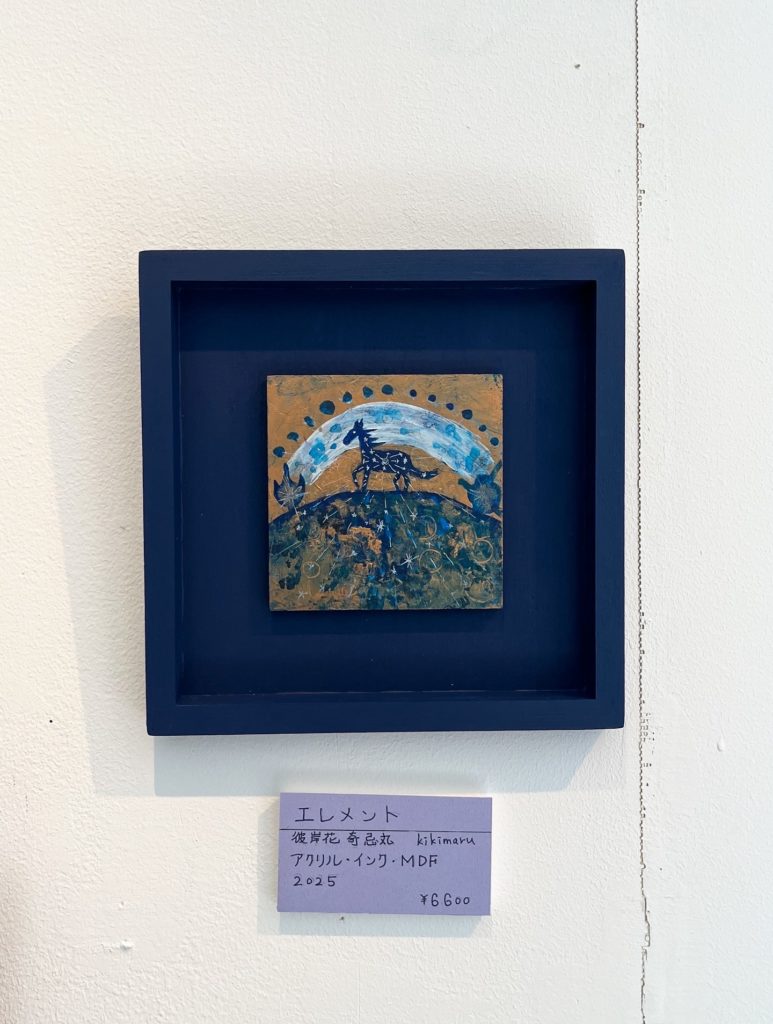

展示会のご報告

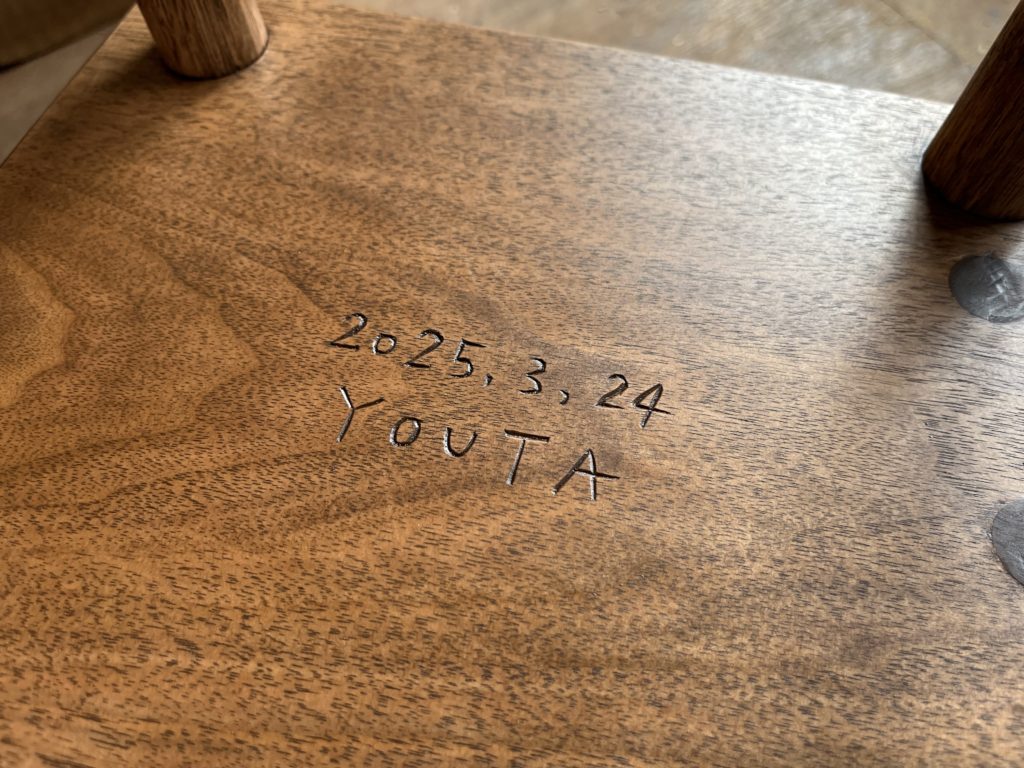

11/27-12/3、青森市の新町通りにあるギャラリーNOVITAで『地球をたがやし宇宙とかたる』の展示を行いました。

このグループ展は過去にお寺や元老舗和菓子屋で開催してきましたが、今回のようにギャラリーという箱での開催は初です。

布、木、漆、土、石、竹、絵 の七人の作家による展示をご覧ください。

白い空間に鮮やかな色のものがうまくまとまって、ショーウィンドウから見た眺めも都会的で凄く良い景色になったなと感じます。

各々の作品の力です。

また来年も様々な場所で展示したいと思っています。お楽しみに!

展示会終了し2日後、東京へ行って参りました。

名付けて「年末行商弾丸ツアー」

予定はお取引先へのご挨拶と新商品のご提案、来年新たな場所で予定している展示会の打ち合わせ、そして親しくさせていただいている同年代作家と会う。です。

1日目、まずは今シーズン初の大雪で航空機が2時間遅延で羽田に着き

時間が押してしまったので予定を変更し、娘がいる横浜へ。駅で待ち合わせし

ハマに来たならここでしょ

崎陽軒でランチをして

そこから

北千住へ

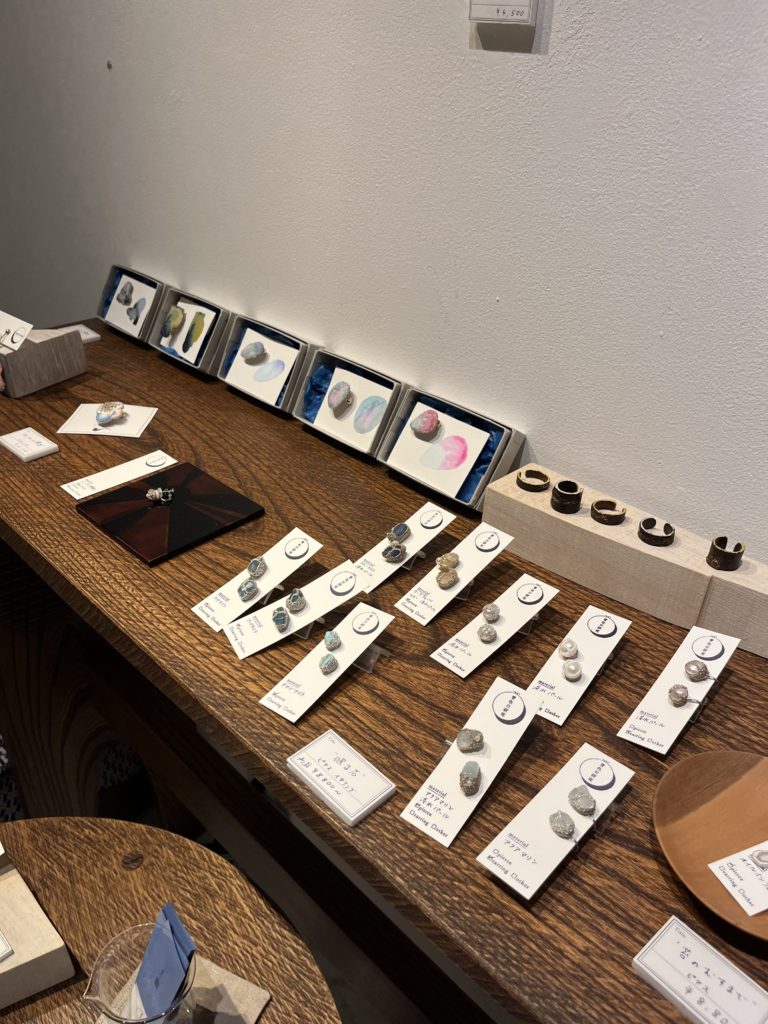

秋田出身の革作家、『TOMY MADE』 さんへ

初のアトリエ訪問。

工房は作り手の人となりが出る場所。

作品に対する想いとか熱量とか、そこでしか感じることが出来ないものがある。

食事のみの予定でしたが、来年から北千住のアトリエを残しつつも葉山へ拠点を移すという情報を知り、中々タイミングが合わないと訪れる機会もなくなってしまうと思った次第で、急遽アトリエ訪問を切望しました。

私自身TOMY MADEのお財布は愛用しているので、ブランドの想いが詰まった場所で、その空気感を感じられることが出来たのが何より嬉しかったです。

その後は駅前に場所を移し酒と肴でお互いの近況を語る

牡蠣好きの私としてはこのビジュアル、イィじゃん、最&高っ!!

料理好きなTOMYさんに鍋を育てていただき、美味しくいただきました。

同じ北東北出身というのもあり、彼の活躍はとても誇らしく、一目を置かせていただいています。今後どこかで一緒に仕事出来たら良いなと話しました。

いつかわからないけれど、それこそどこかのタイミングで。

きっとその時は訪れると思っています。

2日目は朝から移動し

20年ぶりの渋谷

ハチ公像

世界的人気者になったハチ公。今では撮影待ちの長い列が出来ていました。

からの下北沢

reload下北沢の

『セカイクラス reload店』さんへ

作品をお取り扱いいただいているセカイクラスさんでは、初のお店訪問にご挨拶と新たな作品のご提案をさせていただきました。

スタッフの方々との初顔合わせで、改めて信頼関係が強くなったなと感じています。

クリスマス限定のイベントストアも

店内の陳列やセレクト、お洒落な空間とても素敵でした!

その後は

新宿へ

国立在住の陶作家、『森田みほ』 さんと来年の展示の打ち合わせです。

パンを選ぶ森田さん

しかしながら師走の東京はどこも激混みで、コロナ禍以前よりも人出が増したと思う。物価高や不景気はどこへ行ったの?と思うくらいに。

コーヒーを飲みながら打ち合わせ、近況報告。

歳も四十半ば。人生折り返し地点になった今、語られるのはやはり体調、健康のこと。

仕事も面白い時期になって来ているのは確かだけれど、やっぱり身体が資本。

そして、家族の事。

自身と皆の健康があってこそだと思う。

来年秋、無事展示会の開催が出来たら良いなと願います。

詳細決まりましたらご連絡いたします!

3日目、最終日

拠点の横浜を離れ

羽田へ

行商品をパンパンに詰め込み過ぎたスーツケースとリュックも身軽になり、旅も終了。

前回旅をしたのは2年半前。あれから同年代の作り手たちは何を考え、何をしようとしているのか。

現在の東京の状況も知りたくて、旅に出ました。

三者三様、ジャンルも規模も違えば、抱えていることも違う

実際に顔を見て話をしてわかったことは、同じ方向を見て先に進んでいるということでした。

家族のこと、子どものこと。行き着く先はやはり同じで、その生活のベースが自身の作風に生きていること。

だからこそ、今を大事にしっかり歩いてゆこうというブレない自信になりました。

それぞれに自分の目を信じ進んだこの2年半の経験値とスキルは半端ない。

これから先の展開がもの凄く楽しみで仕方がないです。

忙しない時期にも関わらず付き合ってくれた仲間に感謝。ありがとうございました!

家のことも少し

昨年の今頃は大雪でしたので、冬の訪れも早いと見越し、大急ぎで冬支度を進めていました。

11月初旬、物置と作業場の屋根の張り替えをしました。

これは30年ぶりの大仕事。

錆だらけのトタン屋根、特にこの数年は雨漏りも酷く、気になっていました。

全て1人作業なので、総貼り替えに6日も費やしてしまいましたが、降雪前に完了!

劣化が気になっていた薪ストーブ用煙突も全て新調!冬よ、バッチ来いや!

毎年恒例の林檎発送もたいぶ数を減らしましたが、

親戚への発送を中心に続けています。

先日の清水森工房庫

子も連れて雪掻きしました。

ここで皆様にご報告を

弘前市駅前三丁目にありました喫茶『ノッコン』

知る人ぞ知るお店ですが

亡き父の実家でもあり、私が幼少期まで育った場所です。

今秋、取り壊しいたしました。

更地になった跡地

父が木工を生業とする前、この場所で母とラグビーショップとパブ(居酒屋)を経営していました。

父が経営から離れた後は、祖母が作る家庭的な日替わりランチと叔母のホームメイドケーキを売りにした喫茶店になりました。

祖母が亡くなってからは持ち主も変わり、新たな飲食店が入り私たちの手から離れました。

今秋に建物の老朽化による取り壊しの連絡をいただき、記録に残したい一心で最後に扉を開きました。

「内装も丸太の皮剥ぎからやったの」と、父が友達と共に店を作っていく過程を全て知っている母

私なりに店への愛着は誰にも負けないくらいあるけれど、歴史を全て知っている母は今何を思うのだろう。

変わりゆくものは仕方が無し。

思い出は沢山胸に刻まれているから

手を放し、軽くなることも大切なのだろう。

時が経った今だから受け入れられることもあるということ

思い出の店、ノッコンに別れを伝えることが出来て良かったです。

長い長い文章、読んでいただきありがとうございました。

それでは、来年も皆様にとって素晴らしき一年になりますように。

良いお年をお迎えください。

帰ろう

展示会のお知らせ

『地球をたがやし宇宙とかたる』

11/27(木)-12/3(水)

11:00-17:00 最終日15:00close

GALLERY NOVITA

青森市新町1丁目11-15

room. 4

『room.4』無事終了しました。

会期中はお天気にも恵まれ、たくさんの方にご来場いただきました。

物価高のこのご時世にも関わらず、私たちの作品が皆様の元へと旅立てましたこと

この場をかりて御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

自分が時間をかけて手がけた物が対価に変わることはとても嬉しく、我々作り手にとって大きな励みになります。

コロナ禍をきっかけに始まった、津軽千代造窯の佐藤学と、私 木好房DAIROKU大湯建太郎のユニット『room.』

『room.』の清水森工房庫での展示会ですが、今回で5回目となります

あれから5年が経過しました。

一時はどうなることかと思っていた我々ですが、日々作り続け、今もこうして生活できております。

全てのことを一人で行うということは中々大変で、どうやっても限りがありますが、仲間と助け合い、より良いものを作ろうという思いでここまで来ることができました

これからも精進し、真面目に前へ進んで行きたいと思います。

長くなりましたが、今回の展示の様子をご紹介しますのでご覧ください。

ここで、今回参加の津軽竹籠の作り手 伊谷翼君の作品をご紹介。

元は収穫した林檎を入れるための手籠だったのが始まりの津軽竹籠

その後、安価なプラスチック製の流通や作り手の減少など時代の流れで衰退の一途を辿っていきます。

新たな担い手として弘前市の地域おこし協力隊として大阪から来た伊谷君

縁があって今では私の薪の仕事を手伝ってもらう仲です。

まだ作り手として経験は浅いですが、年齢も近いので我々がどのように展示会を作りあげていくかの過程や、販売スタイルを見てもらいたいということもあり、今回お声がけさせていただきました。

販路や販売の仕方は彼がこれからじっくりと決めていくことと思います。

まずはお客様との交流。そして自分が手がけた作品の説明がしっかりと伝えられること。

展示会を通して感じてくれたらうれしいです。

林檎籠だけでなく、お洒落なデザインも勉強しているようです。

材料となる竹も自分で山に入って取りに行くということだから、昨今は熊の危険もあるので体を張っての仕事。作品に対しての愛も尚更深いだろう

三人の作品が空間に溶け込んで、見応えがある展示になったなぁと思います。

こちらはroom.の仕事紹介コーナー

棚の手前にある左側の私の作品、右側の学君の作品、それぞれ県内の星野リゾートさんで使っていただいてます

調べていただくと出てくるかもしれませんので、是非。

いつぞやの賑わい

からの

そろそろ閉店が近づいて参りました。

日が暮れて雰囲気が変わる会場内

無事に八日間終了!

会期中手伝ってくれた母たちにも感謝!!

左から伊谷翼(竹)、佐藤学(陶)、私(木)

また来年、お会いできるのを楽しみにしております!!

ということで、以上『room.4』のご報告でした!

ここからは最近の仕事を

先日、弘前市主催の植樹祭が開催されました。

参加者の皆さんへのノベルティグッズとして、オニグルミのミニフォークを50セット制作しました。

これから林檎等、季節のフルーツにも使っていただきたいです。

こちらはオーダーの玄関用の小上がり台

厚めのキハダの一枚板で制作しています。

上はお客様(弘前市)から届いた写真、素敵な玄関に合っていて良かったです!

こちらはオーダーのパソコンデスク

天板真ん中にケーブル用の穴を開けています。

Pino ruckと一緒に青森市のお客様へ納品いたしました。これからどうぞよろしくお願いします!

ベロベロバー(靴べら)も制作していました。

東京 下北沢にあります『セカイクラス reload店』に発送しました。

ベロベロバー、新たにサイズ違いも制作し二種類での展開となります。とても可愛いです。

お近くの方は是非。

そして、、冬も近いので薪を中に入れました。

薪を取ると壁面に現れるホラー的な痕跡

工房庫もハロウィン仕様です。

これからの長い冬に向けて材を選べるよう、昨日は外に桟積みしていた材を少し崩し、倉庫内に入れました。

やってくることに備えて、先を見据え備えておこうと思います。

神様 もう少しだけ

room. 4 まであと4日となりました。

今年のDMはこちら

準備も佳境です。

清水森工房庫の大掃除終えました。

制作も凄い勢いで行っておりました。

あれもやりながら、これもそれもと、、阿修羅像のごとく色んな方向から手を出すイメージで。

ラウンドテーブルの後ろにある板はオーダーのパソコンデスク用の天板です。これも展示会に飾る予定です。

山桜の箸も作ってみました

フォーク、スプーンを紙やすりで研いで

塗装中です。

そして、ここにきてまだ靴べら制作中という。

果たして間に合うのだろうか

頑張れ、建太郎!

何度も自分にそう言い聞かせてます。

嗚呼、大きい椅子も作りたかったなぁ。。。

毎度のことながら、展示会となると時間が足りなくなってしまいます。

特にroom.の展示は工房展ということで力が入ります。

作品については勿論、会場作りも。今自分たちが見せられる最高のものをお客様にお見せしたい。

その思いで我々は取り組んでいます。

ですので、あれこれ作りたいものだらけですが時間が足りない

あと1週間、いや、あと3日、、、

あと1日でもいい、、なんてことを毎度思ってしまうのです。

決して日頃さぼっている訳でもなく、毎日何かしら動いているのですが

きっとあと少し日にちが増えたとしても、キリなく同じこと言っているのかな なんて思います。

時間は人類皆平等。

タイムリミットがあるからこそ、いいものが出来るのかもしれない。

今年の展示もお楽しみに。

皆様とお会い出来ることを楽しみにしております。

きみをのせて

残暑お見舞い申し上げます。

お盆も終わり、早くも8月半ば過ぎましたね。

皆さん、体調お変わりないですか?

今年は6月から激的な暑さが始まり、日本全国北も南も同じ気温がずっと続いていました。

最近になってようやく朝夕に吹き抜ける風が爽やかに感じるようになりましたが

それでも日中はまだまだ暑いですから、気を抜けないです。

あの大雪にこの酷暑。一体どんな試練を与えてくれるのか、、、北国だから夏は過ごし易いという概念は、これからは通じなさそうです。毎年言ってることですが。

ということで、ここまでの夏の出来事をここで振り返ってみましょう。

制作の合間に午前中、夕方とひたすらに薪の作業していました。

本来ならば乾燥のことを考慮し、春先にやっておくべき作業。ですが

じっと堪え待ち侘びた春は制作と展示会とで動きが取れなくなるので、薪仕事まで手が回らず。。

で、毎度この時期になってしまう訳です。

今年も伊谷君(弘前市地域おこし協力隊 大阪府出身)にお手伝いいただきました。

「薪割り作業、大丈夫ですか?」とお声がけいただいた時は天の声かと思いました。

優しさに感謝いたします。

汗ダラダラでひたすらに割って、運んでを繰り返して

お陰様でなんとかギリギリ今年の作業を無事終えました。

残暑厳しいということなので、この暑さで乾いてくれることを願います。

お手伝いいただいた伊谷君は竹籠を使っています。

今年のroom.展示会でも並びますので、作品の詳細はまたその時に。皆さんに是非ご覧いただきたいです。

子どもたちの夏休みもあと少しとなりましたが、我が家も毎日賑やかです。

数年ぶりにラジオ体操にも付き添いしました。

私が子どもの頃は2週間くらいあったと思うのですが、今はたった5日間のみの開催

皆勤賞でノートとお菓子もらっていました。

なるべくこういう行事に参加して、季節の思い出を残してあげたいです。

夏といえばの

最盛期を迎えた我が家のブラックベリー

雨が少なく小粒傾向でしたが、今月に入っての降雨で粒も大きさを取り戻しました。

収穫量も少なくなると予想していましたが、例年並みになりそうです。

こちらは

フルーツ王国、福島県の知人からの贈り物

完熟な果実はとても魅力的で、贅沢に丸かじりをしました。

桃ってやっぱり特別。デリケートで高級なイメージは永遠に。

こんな大胆な食べ方は稀にしか出来ないことで、なおさら美味しく感じました。

先月、ある企業にお勤めの若者3人が工房を訪ねてくれました。

県南地域にお住まいの彼等、今回は仕事で来てくださったのですが

青森県も広し、なかなか津軽まで足をのばすこともないということで、仕事はそっちのけでまたまた勝手に弘前を連れ回しました。

竹籠の伊谷君の作業場を訪ねて説明を聞いてます。

その後、岩木山神社を参拝して

1630年創業、津軽藩の御用菓子司の大阪屋へ

店内の漆塗りのカウンターも建物ができた当時のまま

歴史を感じる店内。螺鈿が施された引き出しがなんとも素晴らしい。

料理人の彼等。やはり興味深いようで、お菓子の説明をひとつひとつ丁寧に聞いていました。

注文時の即決さはさすが。

夏季限定の水羊羹、本来なら器に載せてゆっくりいただくことと思いますが、店内の席で丸かじりするという

これまた大胆で粋な和菓子の食べ方、とても美味しかったです。

その後、駅前、土手町の散策から津軽千代蔵窯、清水森倉庫を見学し、帰路につきました。

沖縄、北海道、東京と各地から集まった彼等。その俊敏で斬新な感覚がとても面白かったです。

また弘前案内したいと思います。

仕事の話も

前回も記していたダイニングテーブル

完成形 1800mm×700-850mm 50mm厚

長く眠らせていた、とっておきの楡(ニレ)の一枚板

これほどの板にはもうなかなか出会えないだろう。

ダメージ部分にはケヤキ、キハダ材をピースにして埋め込みました。

大人ならばゆったり6人座っていただける大きさ

市内のお客様へ納品させていただきました。

ねぷた祭りが始まる前に納品間に合って良かったです。

お喜びいただけて何より!これからどうぞよろしくお願いします!

先月末ですが

東京 下北沢にあります『セカイクラス reload店』に発送しました。

今回も小物中心です。

お皿も出来ました。

今回はセンが多めで他にミズナラ、キハダ、ヤマザクラ、カツラ、ムクロジを使いました。

これから塗装します。

9/26〜の『room. 4』に向けてDM撮影も進んでいます。

開催まで約1ヶ月。

あれもこれも作らなきゃ状態ですが

時間を大切に計画的に制作を進めて参ります。

DM撮影中に福島在住の知人(桃の送り人)がケイタリングランチを差し入れしてくれました。

その場で作るっていうLIVE感

タコライス、津軽焼の器に載せて

(奥の津軽焼の土鍋でご飯炊きました)

今月から福島でお店開くということで、清水森工房庫にて我々の為にプレオープンしてくれました。

勿の論でお味はroom.のお墨付き。大変美味しかったです!

こんな使い方も良いなぁ。なんて。

清水森工房庫の新たな活用方法で夢を見た私でした。